Produktlinienentwicklung: Werkzeuge, Methodik, Architekturmuster und KI

Anforderungen an die Produktlinienentwicklung

Die Produktlinienentwicklung verfolgt das Ziel, Entwicklungs- und Betriebsprozesse für variantenreiche Produkte effizient und nachhaltig zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen dabei vier zentrale Anforderungen:

- Schnelle und effiziente Ableitung neuer Produktvarianten durch Konfiguration bestehender Komponenten

- Konfiguration und Inbetriebnahme durch Anwendungsexperten – ohne tiefergehende Softwareentwicklungskenntnisse

- Effiziente Wartung und Pflege über den gesamten Produktlebenszyklus

- Unterstützung bei der Zertifizierung, sofern regulatorische Anforderungen dies erforderlich machen

Wirtschaftliche Umsetzung der Produktlinienentwicklung

Das wirtschaftliche Potenzial einer Produktlinienentwicklung kann nur dann ausgeschöpft werden, wenn auch das Domain Engineering effizient umgesetzt wird. Die zentrale Aufgabe des Domain Engineerings besteht darin, Werkzeuge und Modelle bereitzustellen, die es fachlich qualifizierten Mitarbeitenden – jedoch ohne spezielle Softwarekenntnisse – ermöglichen, Produkte zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen.

Dies erfordert den Einsatz domänenspezifischer Beschreibungssprachen, die den fachlichen Aspekt des Produkts in den Vordergrund rücken und eine intuitive Bedienung ermöglichen.

Die Entwicklung solcher Sprachen setzt umfassende Erfahrung sowie geeignete Frameworks voraus – ein Neuaufbau „auf der grünen Wiese“ ist in der Regel weder wirtschaftlich noch zielführend.

Ein zentrales Prinzip der Produktlinienentwicklung ist daher die Wiederverwendung bestehender Artefakte. Dieses Prinzip sollte konsequent auf alle Ebenen angewendet werden:

- Wiederverwendung bewährter Methoden

- Wiederverwendung erprobter Architekturmuster

- Wiederverwendung vorhandener Softwarekomponenten

ProSign kann auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz an solchen Artefakten zurückgreifen – auch wenn viele davon ursprünglich außerhalb eines klassischen Produktlinienentwicklungsprozesses entstanden sind.

Dieses Dokument stellt ausgewählte Bausteine aus dem ProSign-Portfolio vor und zeigt auf, wie diese gezielt für eine erfolgreiche, praxisnahe und wirtschaftlich tragfähige Produktlinienentwicklung eingesetzt werden können.

Werkzeuge

Die Firma ProSign setzt iCon-L als zentrale Technologie für die Umsetzung ihrer Produktlinienentwicklungsstrategie ein. Bereits vor über 30 Jahren wurde iCon-L – zunächst intuitiv und ohne formale theoretische Grundlage – als Werkzeug konzipiert, das sich heute als hervorragend geeignet für die Anforderungen moderner Produktlinienentwicklung erweist.

Methodik

In diesem Artikel wird der theoretische Hintergrund der Produktlinienentwicklung nur in kompakter Form behandelt. In der Fachliteratur unterscheidet man typischerweise zwei Ebenen sowie zwei zentrale Prozesse der Produktlinienentwicklung:

Diese Struktur bildet das methodische Fundament für eine systematische Planung, Entwicklung und Umsetzung variantenreicher Produktfamilien.

Variabilitätsmodellierung

Die Variabilitätsmodellierung bildet das zentrale Element der Produktlinienentwicklung. Sie definiert, welche Aspekte eines Produkts konfigurierbar sind und wie flexibel sich Produktvarianten an unterschiedliche Anforderungen anpassen lassen. Der Erfolg eines Produktlinienprojekts hängt maßgeblich von der Qualität und Klarheit dieses Modells ab.

Es existieren verschiedene Ansätze zur Ausgestaltung der Variabilität. Eine verbreitete Methode ist das sogenannte 150%-Modell: Dabei werden alle denkbaren Merkmale und Optionen in einem übergeordneten Modell zusammengeführt. Im Rahmen des Application Engineerings werden daraus dann die konkret benötigten Ausprägungen aktiviert oder deaktiviert.

Bei der grafischen Modellierung von Variabilität wird häufig ein anderer Weg eingeschlagen. Statt eines überladenen Gesamtmodells wird ein flexibles Kernmodell erstellt, das bereits eine mögliche Produktkonfiguration darstellt, aber bei Bedarf angepasst werden kann.

iCon-L folgt diesem Ansatz: Das Kernmodell bildet die funktionale Basis, die durch das Hinzufügen oder Entfernen von Komponenten – etwa Sensoren, Aktoren oder weiteren Baugruppen – an spezifische Anwendungsfälle angepasst werden kann.

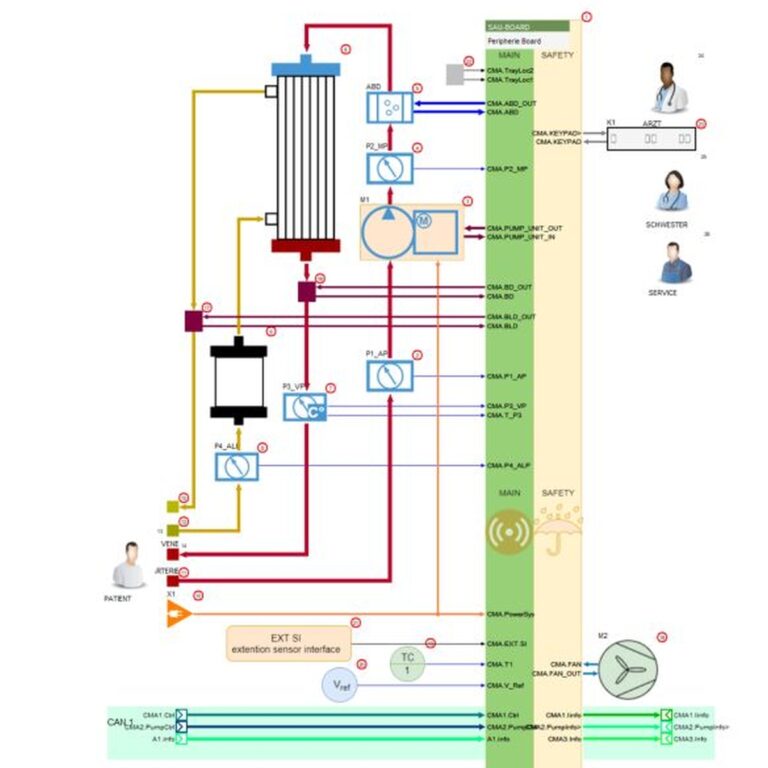

Beispiel: Maschinen mit extrakorporaler Kreislauftechnik

Abbildung 1 zeigt das Kernmodell einer Produktlinie für Maschinen mit extrakorporalen Kreisläufen. Die Variabilität ist in diesem Fall besonders hoch:

- Sensoren, Aktoren und funktionale Einheiten lassen sich flexibel kombinieren.

- Neue Bauelemente können hinzugefügt werden.

- Der grundlegende Kreislaufaufbau ist anpassbar.

Dabei ist der Anwendungsentwickler auf die im System bereitgestellten Bausteine beschränkt – eigene Typen können nicht frei definiert werden, was die Systemintegrität sicherstellt.

Ein vergleichbares Prinzip gilt für die Ablaufsteuerung der Maschine: Auch hier kann der Entwickler innerhalb vordefinierter Ablaufelemente Änderungen vornehmen, Elemente hinzufügen oder entfernen. Abhängig von der Freigabe durch das Produktmanagement können in tieferen Ebenen auch Steuerabläufe individuell angepasst werden.

Abbildung 1: Variabilitätsmodell für Maschinen mit extrakorporalem Kreislauf

Digitaler Zwilling

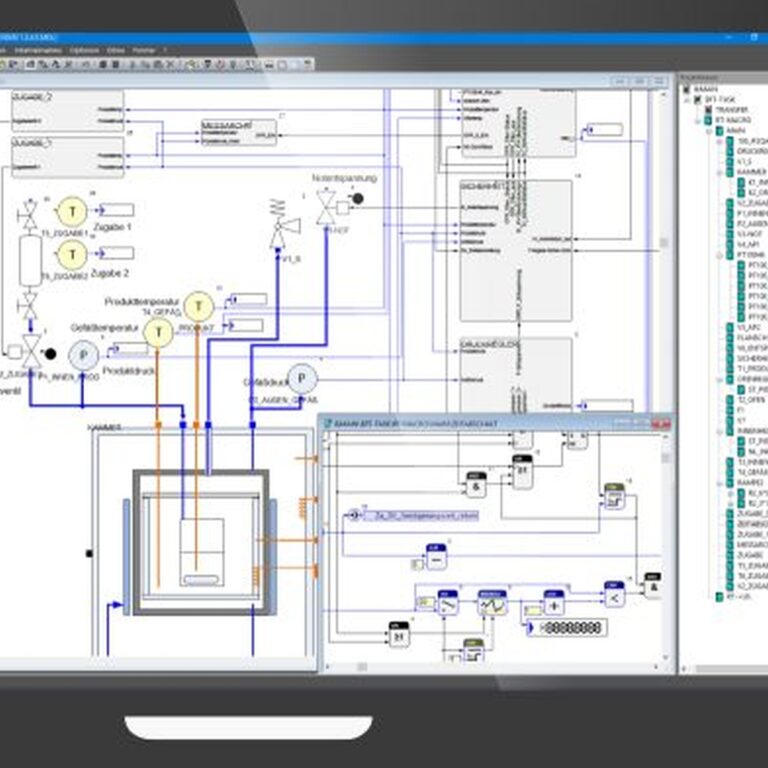

Die in iCon-L erstellten Modelle sind grundsätzlich hardwareunabhängig und deklarativ aufgebaut. Das bedeutet: Sie beschreiben was erreicht werden soll – nicht wie es technisch umgesetzt wird. Diese Abstraktion macht iCon-L-Modelle besonders geeignet für Simulationen und virtuelle Inbetriebnahmen.

Bei ProSign hat sich der Einsatz eines digitalen Zwillings für das Gesamtsystem als äußerst effizient erwiesen. Bereits in frühen Entwicklungsphasen kann die Software in einer simulierten Umgebung getestet und validiert werden – ganz ohne reale Hardware

Ein im weiteren Verlauf beschriebenes Systemarchitekturmuster basiert auf einer verteilten Mehrprozessorarchitektur. Für die erste Entwicklungsstufe des digitalen Zwillings wird dieser Aspekt bewusst ausgeblendet: Das System wird so modelliert, als ob eine monolithische zentrale Steuerung zum Einsatz käme – die Kommunikation zwischen den Prozessoren wird zunächst vollständig weggelassen.

Abbildung 2 zeigt diesen vereinfachten Aufbau des digitalen Zwillings.

Abbildung 2: Digitaler Zwilling ohne Kommunikation zwischen den Prozessoren

Architekturmuster

Praxisbewährte Architekturmuster bilden eine stabile Grundlage für eine erfolgreiche Produktlinienentwicklung. Ihr besonderer Wert zeigt sich, wenn sie nicht nur in einzelnen Projekten funktionieren, sondern sich übergreifend in verschiedenen Produktlinien bewährt haben. Auch wenn diese Muster ursprünglich für spezifische Anwendungen entwickelt wurden, zeichnen sie sich durch eine so hohe Flexibilität aus, dass sie problemlos in unterschiedlichen Systemkontexten wiederverwendet werden können – ein zentrales Qualitätsmerkmal guter Architekturmuster.

ProSign hat im Laufe zahlreicher Projekte eine Vielzahl solcher Architekturmuster speziell für den Einsatz mit iCon-L entwickelt. Diese werden konsequent und erfolgreich in aktuellen Kundenlösungen eingesetzt.

Beispiele für etablierte Muster sind:

- Systemarchitekturmuster auf Steuerungsebene

- UI-Ablaufmuster für die Steuerung einzelner Seiten mittels Automat

- Automatengesteuertes zentrales Management einer Automatisierungseinheit

- Kommunikationsmuster zwischen verteilten Steuerungen

Systemarchitekturmuster auf Steuerungsebene

Ein zentrales Architekturmuster, das ProSign regelmäßig einsetzt, ist in Abbildung 3 dargestellt. Es zeigt eine typische Systemarchitektur für die Steuerungsebene – modular, skalierbar und besonders geeignet für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.

Typische Einsatzfelder sind:

- Laborautomatisierung

- Condition Monitoring

- Maschinensteuerungen

- Medizintechnische Systeme

Gibt es keine Sicherheitsanforderungen, kann der „Supervisor“ auch eine dedizierte Baugruppensteuerung innerhalb einer Maschine sein.

Mehrprozessorsystem

Die Verteilung von Aufgaben auf mehrere Prozessoren ist ein bewährtes Prinzip in der Automatisierungstechnik. Besonders vorteilhaft ist dieser Ansatz, wenn die Rechenleistung moderner Standard-PCs genutzt werden soll – gleichzeitig jedoch Anforderungen an harte Echtzeitfähigkeit und funktionale Sicherheit erfüllt werden müssen.

Zwar führt eine verteilte Architektur zu einer höheren Systemkomplexität, doch die Vorteile überwiegen deutlich:

- bessere Skalierbarkeit

- gezielte Lastverteilung

- erhöhte Ausfallsicherheit

Dank einer speziell entwickelten MQTT-Kommunikationslösung ist es ProSign gelungen, die zusätzliche Komplexität, die durch die Prozessorverteilung entsteht, effizient zu beherrschen. So bleibt die Architektur auch bei wachsendem Funktionsumfang übersichtlich und wartbar.

MQTT

Als Kommunikationsstandard auf der oberen Systemebene hat sich MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) in unseren Projekten als äußerst zuverlässig und flexibel erwiesen. Besonders in verteilten Architekturen bietet MQTT entscheidende Vorteile:

- Stabile und latenzarme Kommunikation zwischen Systemkomponenten

- Hohe Flexibilität bei der Anbindung unterschiedlicher Geräte und Subsysteme

- Skalierbarkeit bis hin zu komplexen Mehrprozessorsystemen

Über einen zentralen MQTT-Broker lassen sich sämtliche Nachrichtenflüsse koordinieren – sowohl innerhalb eines PCs (zwischen Prozessen) als auch zwischen mehreren Steuerungseinheiten im Netzwerk.

Ein spezieller iCon-L-Funktionsbaustein ermöglicht es darüber hinaus, strukturierte Datenmodelle direkt über MQTT zu übertragen. Damit wird nicht nur die Konfiguration vereinfacht, sondern auch die Übertragung komplexer Datenstrukturen effizient unterstützt – bei vollständiger Kompatibilität zum MQTT-Standard.

Ein weiterer Vorteil: Durch den Einsatz von MQTT können auch digitale Zwillinge mit realitätsnaher Datenkommunikation ausgestattet werden, ohne dass Anpassungen an der Applikationssoftware notwendig sind.

Abbildung 4 Architekturmuster für die MQTT-Kommunikation

Abbildung 5 : MQTT kann ganze iCon-L Strukturdaten übertragen

CAN-Bus

Der CAN-Bus (Controller Area Network) ist als optionale Kommunikationskomponente in das Systemarchitekturmuster von ProSign integriert. Seine Nutzung erweitert die Flexibilität und Modularität der Produktlinie erheblich.

Typische Vorteile ergeben sich durch:

- Einfache Anbindung zusätzlicher I/O-Module

- Erweiterung der Automatisierung auf dezentrale Subsysteme

- Robuste und echtzeitfähige Kommunikation auf Feldebene

Durch die Einbindung des CAN-Busses lassen sich komplexe Systeme gezielt in funktionale Einheiten gliedern – ein wesentlicher Vorteil für skalierbare, wartbare und servicefreundliche Architekturen.

Digitaler Zwilling im Vollausbau

Wie bereits im Kapitel Methodik beschrieben, spielt der digitale Zwilling eine zentrale Rolle in der modellbasierten Produktlinienentwicklung.

Abbildung 6 zeigt die Systemarchitektur des digitalen Zwillings in einer fortgeschrittenen Ausbaustufe – also vor der physischen Verteilung der Software auf mehrere Steuerungen, aber bereits mit allen relevanten Kommunikationsstrukturen.

Im Unterschied zur vereinfachten Variante aus dem Methodik-Kapitel, bei der auf Interprozesskommunikation zunächst verzichtet wurde, bildet der vollständige digitale Zwilling auch die Kommunikationsbeziehungen zwischen den Prozessoren realitätsnah ab. Dadurch wird eine noch präzisere Simulation ermöglicht – inklusive Lastverhalten, Latenzen und Fehlerreaktionen im Gesamtsystem.

Abbildung 6: Systemarchitektur des Digitalen Zwillings mit simulierter Kommunikation zwischen den Prozessoren

Abbildung 7 zeigt das User Interface des digitalen Zwillings. Über diese Oberfläche kann der komplette Bedienablauf realitätsnah simuliert werden – inklusive aller Bedienelemente, Anzeigen und Rückmeldungen.

Dies ermöglicht nicht nur eine frühzeitige Validierung der Benutzerführung, sondern auch ein praxisnahes Training des späteren Bedienpersonals, noch bevor die reale Hardware verfügbar ist.

Gerade im Kontext von Medizinprodukten ist dieser Aspekt von großer Bedeutung: Eine frühzeitige Prüfung der Usability trägt wesentlich zur Risikominimierung bei. Fehlbedienungen oder Missverständnisse bei der Interpretation von Anzeigen können erhebliche Schäden verursachen – ein digitaler Zwilling hilft, solche Risiken bereits in der Entwicklungsphase gezielt zu identifizieren und zu adressieren.

Abbildung 7: Digitaler Zwilling in einer virtuellen Maschine

Inbetriebnahme und Fehlersuche

Ein wesentliches Ziel der Produktlinienentwicklung ist es, dass Servicemitarbeiter – auch ohne direkte Beteiligung an der Softwareentwicklung – Produkte eigenständig konfigurieren und in Betrieb nehmen können.

Dazu ist eine intuitive, visuell unterstützte Konfigurationsumgebung erforderlich, die ohne tiefgehende Programmierkenntnisse bedienbar ist. Die modellbasierte Herangehensweise mit iCon-L erfüllt genau diese Anforderungen:

- Domänenspezifische Symbole und

- klar strukturierte Architekturmuster

fördern das Verständnis und erleichtern die Einarbeitung erheblich.

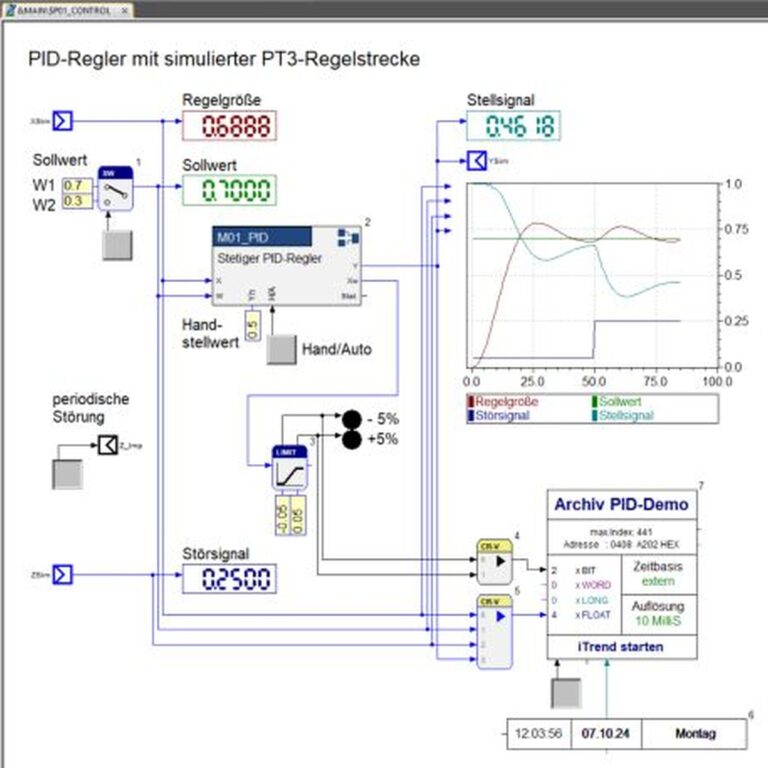

Zudem unterstützen integrierte Visualisierungsfunktionen, wie z. B. die Live-Anzeige von Online-Daten (siehe Abbildung 11), die Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche direkt im Systemmodell.

Die Kombination aus visueller Modellierung, transparenter Datenrepräsentation und systematischem Aufbau reduziert die Komplexität deutlich – ein klarer Vorteil insbesondere im Serviceeinsatz vor Ort.

Ausblick mit KI

Eine der Stärken von iCon-L liegt in der Verknüpfung und Parametrierung von Funktionsbausteinen, die im Rahmen des Domain Engineerings entwickelt oder von ProSign bereitgestellt werden.

Mit dem zunehmenden Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) eröffnen sich neue Möglichkeiten – insbesondere bei der automatisierten Erzeugung von Funktionsbausteinen. Bereits heute zeigt sich das Potenzial KI-basierter Systeme, etwa bei der Generierung von hardwareunabhängigem Quellcode für regelbasierte oder algorithmische Funktionen.

- Voraussetzung für hochwertige Ergebnisse ist eine präzise Spezifikation:

- Festlegung von Ein- und Ausgängen

- Definition des erwarteten Verhaltens

- Formulierung der Randbedingungen

Unter diesen Bedingungen kann KI beeindruckende Resultate liefern – und darüber hinaus automatisch eine detaillierte Dokumentation sowie Testspezifikationen für den erzeugten Baustein generieren.

Die durch KI erzeugten Bausteine lassen sich in iCon-L strukturiert integrieren und flexibel mit realer Hardware verbinden. Dabei ist jedoch stets auf die Beherrschbarkeit des erzeugten Codes zu achten – insbesondere in sicherheitsrelevanten Anwendungen sollte die Komplexität bewusst begrenzt werden, um Validierbarkeit und Wartbarkeit zu gewährleisten.

Leistungen von ProSign

Im Kontext der Produktlinienentwicklung bietet ProSign ein umfassendes Leistungsportfolio, das Unternehmen von der ersten Idee bis zur vollständigen Umsetzung begleitet.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

- Technologieberatung zur Auswahl geeigneter Werkzeuge, Architekturmuster und Entwicklungsmethoden

- Beratung im Projektmanagement, abgestimmt auf modellbasierte Entwicklungsprozesse

- Übernahme des Projektmanagements bei Bedarf

- Unterstützung im Domain Engineering, z. B. bei der Entwicklung domänenspezifischer Modelle und Funktionsbausteine

- Begleitung des Application Engineerings, inklusive Konfigurationsunterstützung und Teststrategie

- Komplette Projektumsetzung – von der Konzeption über die Implementierung bis zur Inbetriebnahme

Dank der langjährigen Erfahrung in sicherheitskritischen und regulierten Branchen (z. B. Medizintechnik, Bahn- und Automatisierungstechnik) bietet ProSign praxisnahe, robuste und normgerechte Lösungen für eine wirtschaftlich tragfähige Produktlinienentwicklung.

(Publ. 9.05.2025 auf linkedin)